「採血がうまくできなくて焦る…。どうすれば上達できるんだろう?」と悩んでいませんか?

クリニックの現場では採血の技術が求められますが、研修がないまま現場に立たされ、戸惑うことも多いでしょう。

失敗への不安や自信のなさから「私には無理かも」と思い詰めてしまうことも。

けれど、苦手意識を乗り越え、自力で成長することは可能です。

この記事では、採血技術が向上しない原因や採血が上手くいくためのヒントを具体的にお伝えします。

この記事で解決できるお悩み

- なぜ採血が苦手なんだろう?

- 採血が上手くなるには?

- 採血の練習方法ってある?

初めは緊張しますが、採血は練習次第で確実にコツがつかめる看護技術です。

昔は体に針を刺すなんて!とビビっていた私が、今ではむしろ採血を成功させたときの達成感で採血が好きになるほどです!笑

あなたも絶対に大丈夫。

一緒に採血が出来るようになる方法を考えていきましょう。

クリニック看護師が採血を苦手な理由

「採血が苦手な原因って何だろう?」と自分を責めていませんか?

採血がうまくできない理由は、技術不足だけではありません。

実は、メンタルの影響も大きく関わっています。

特にクリニックでは、忙しい環境や失敗への恐怖心がプレッシャーを生み、思いがけないミスにつながることも。

この記事では、あなたがなぜ採血を苦手に感じているのか、その原因を一緒に紐解き、少しでも不安が軽くなるヒントをお伝えします。

採血が苦手な原因とは?

「どうして採血がうまくできないんだろう?」と思い悩むこと、ありますよね。

特にクリニックでは患者の数も多く、すぐに結果を出さなければならないため、プレッシャーが大きいものです。

経験不足だけが原因とは限りません。

実は、苦手意識を持つことが上達を妨げるケースも多いです。

以下のような原因を一つずつ見直すことで、今の状況を少しずつ改善できるかもしれません。

採血はただの技術ではなく、メンタル面の影響も受けやすいものです。

まずは、自分がなぜ苦手と感じているのかを理解することが、次の一歩を踏み出すカギになります。

苦手意識を持つと起こる負の連鎖

「自分は採血が苦手だ」と思うと、なかなかその意識から抜け出せませんよね。

失敗を恐れるあまり緊張し、手が震えたり、判断が遅れたりすることもあるでしょう。

実はこの「苦手意識」こそ、技術上達の大きな妨げになるのです。

一度失敗すると、「また失敗するかもしれない」と不安が募り、さらに手が動かなくなる――。

これが負の連鎖です。

この連鎖を断ち切るためには、失敗しても大丈夫と自分に言い聞かせることが大切です。

以下の方法を意識すると、少しずつ心が軽くなります。

苦手意識は誰にでもありますが、それをどう乗り越えるかで未来が変わります。

少しずつで構いません。

まずは今日からできることを一つずつ実践し、自分を励ましながら取り組んでみてください。

採血技術を向上させるコツ5つ

1.正しい手順を覚え直す

採血が苦手な場合、手順をもう一度確認するだけで安心感が生まれます。

慌てず正確に進めるためには、基本に立ち返ることが効果的です。

「採血くらい知っている」と思いがちですが、意外と見落としがちなポイントもあります。

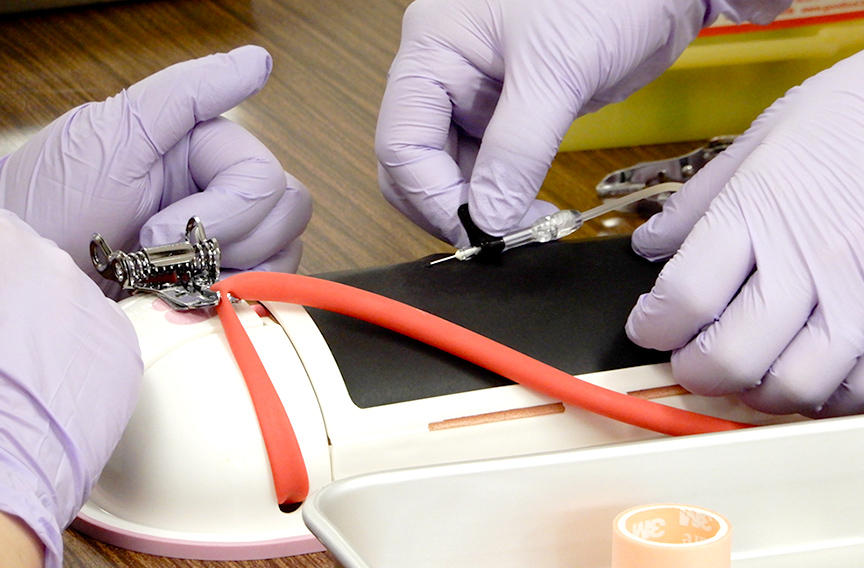

採血の準備(シリンジ・真空採血管)

<採血時に準備する物品>

指示箋、アルコール綿、携帯用針捨て容器、駆血帯、トレイ、サージカルテープ、インジェクションパッド、真空採血管、真空採血管スタンド、肘枕、手袋

~シリンジの場合~

シリンジ(必要mL分)注射針または翼状針(18~22G)ブラッドトランスファーデバイス

~真空管採血の場合~

ホルダー付き注射針

採血の手順

大まかな手順は同じですが、それぞれの手順に異なる点や注意点があります。

1.確認

採血の指示書を確認します。2.手洗い

手洗いを行い患者さんのもとに向かいます。3.本人確認

患者さんに採血の目的と採血量を説明し、採血管に貼ったラベルを一緒に見ながら、氏名、ID番号、採血量を確認します。意識のある患者さんは、本人に名乗ってもらって氏名を確認します。4.準備

準備穿刺の準備と物品をセッティングします。スムーズに実施するために、あらかじめ使用物品はすぐに使える状態にしておきます。5.血管選択

血管を選択します。血管の性状や走行は人それぞれです。できるだけまっすぐに走行する血管を選択し、自信がなければ手袋装着前に、駆血帯を巻き、直接血管に触れて走行・怒脹の具合を確認し、穿刺部を特定します。6.消毒

穿刺部位を消毒します。アルコールによるアレルギーの有無を確認してから、穿刺部位を中心から外側に向かい、広めに円を描くように消毒します。アルコール過敏症の場合は、クロルヘキシジン等アルコールが含まれてないものを使用します。7.挿入

消毒が乾いたことを確認してから、針先の刃面を上に向け、皮膚に対して15°程度の角度で刺入します。このとき患者さんに手のしびれや強い痛みがないか必ず確認しましょう。針先が血管腔に入ったことを確認したら、血管腔内を進ませる感覚で奥に刺入していきますが、血管を突き抜けてしまう恐れがあるので、針を奥に進ませるのは5mm程度です。8.採血

穿刺部がずれないようにしっかりと固定し、真空採血管の場合はしっかりとホルダーに差し込みます。採血本数が多く手技に慣れていない場合は、テープで翼状部分を固定します。シリンジの場合も同様に、穿刺部がずれないように注意しながらゆっくりと血液を引いていきます。注射器内筒を強く引いてしまうと、針先に血管が吸い付いて乱流が生じ、血液の溶血が起こる可能性があるためです。

真空採血管、シリンジともに必要量を採取した後は、採血管内の抗凝固剤など薬剤の影響があるため必ずゆっくりと混和してください。9.抜去

必要本数を採り終えたら、ホルダーから採血管を抜き、その後駆血帯を外します。採血管内で薬剤に触れた血液が、血管内に引き込まれる危険があるため、順番を間違えないように注意します。シリンジの場合は、十分な血液量に達したことを確認してから駆血帯を外します。10.抜針

消毒綿で刺入部を押さえながら針を抜き、廃棄容器に直接捨てます。その後、患者さんに説明し、真上から3~5分程度圧迫止血してもらいます。抗凝固薬を服用している患者さんには、圧迫時間を長めに伝えます。11.観察

圧迫止血後に完全に止血されているか、皮下出血の有無、神経症状の有無などを確認します。

~採血の手順(翼状針の場合)~直針使用時と大まかな手順は変わりませんが、針を挿入した後にテープなどで、針が動かないように固定します。

https://knowledge.nurse-senka.jp/213053/

その後、真空採血管の場合はしっかりとホルダーに差し込み採血を行います。

手順が頭に入っていれば、焦りも減り、自信を持って行動できるようになります。

自分の知識や手順に抜けているところはないか、もう一度確認してみましょう。

2.血管の触知力を高める練習

血管を見つけるコツは、触診で正確に血管を感じ取る力です。

この力は練習で鍛えられます。

経験を積むことで、どんな患者さんの血管でも見つけられるようになります。

「見えない血管」に焦るのではなく、触れて探る感覚を信じることが大切です。

練習の仕方は次の章で詳しく解説します。

3.正しい姿勢と針の角度を身につける

姿勢が崩れると手の動きも不安定になり、針の角度がずれる原因になります。

適切な角度と姿勢を意識するだけで、針の挿入がスムーズになり、成功率が上がります。

患者さんにも自信を持って接することができるようになりますよ。

4.器具を使いこなすスキルを磨く

採血には、針や真空採血管などの器具を使いこなすことが求められます。

器具の使い方に慣れていないと、スムーズな動きができず、焦ってしまうことも。

あらかじめ手順に沿って動きが練習できていれば、実践でのミスが減ります。

5.日々の振り返りと継続練習

採血が上達するには、一回一回の経験を振り返り、改善点を見つけていくことが大切です。

焦らず、自分のペースでコツコツ練習を続けることで、自然と自信がついてきます。

毎日の小さな積み重ねが、技術を確かなものにします。

これら5つのコツを実践することで、あなたの採血スキルは着実に向上していきます。

焦らず、一歩一歩取り組むことで、クリニックでの採血に自信を持てるようになりますよ。

あなたのペースで、できることから始めていきましょう。

採血が上達するための練習法

高額な器具がなくても、自宅で気軽にできる方法はたくさんあります。

ペンやタオル、輪ゴムといった身近なものを使った練習で、技術と自信はしっかり身につきますよ。

ここでは、無理なく毎日取り組める具体的な練習法を3つご紹介します。

自分のペースでできることから始めて、一歩ずつ成長していきましょう。

ペンやストローで針刺しシミュレーション

実際に針を刺す練習はできなくても、ペンやストローを使えば感覚を身につけることが可能です。

手順を体に覚えさせることで、針を持つ動きがスムーズになり、緊張もほぐれます。

シミュレーションの方法

<用意するもの>

ボールペンの芯、ストロー、柔らかいクッションやタオル。

- ボールペンの芯やストローを針に見立てる

腕や柔らかいクッションに向かって刺すイメージで練習。 - 針の角度を意識する

15〜30度で刺し込む感覚を身につけましょう。 - 針を持ち替える動作の練習も実施

片手でペンを持ち替えることで、本番でも慌てなくなります。 - 血管をイメージして狙いを定める

ペンの芯を「血管に見立てた目標」に向かって練習すると効果的です。 - 手順を頭の中でシミュレーション

針の準備から刺入、抜針の一連の流れをイメージします。

この練習を続けることで、針を持つ手の感覚が自然に身につき、実際の採血でも緊張せずに動けるようになります。

タオルで指先の感覚トレーニング

採血で重要なのは、目で見えない血管を指先で感じ取る力です。

このトレーニングを通して、血管の場所を探る触知力を鍛えましょう。

トレーニングの手順

- タオルの下にペンや細い棒を隠す

布の上から指先でその位置を当てます。 - 厚さの異なるタオルで練習

タオルが厚いほど感覚が研ぎ澄まされます。最初は薄いタオルから始めましょう。 - 目を閉じて感覚を集中

視覚を遮ることで、指先の感覚をより鋭くします。 - 毎日自分の腕を触る練習

肘や手首など、自分の血管を探り、指先の感覚を磨きましょう。

慣れてきたら、家族や友人の協力を得て、異なる体質の血管を探る練習もおすすめです。

輪ゴムで手の安定感を強化

手が震えたり力みがあると、針を安定して刺すことが難しくなります。

輪ゴムを使ったトレーニングで、針を持つ手の安定感を養いましょう。

トレーニングの手順

- 輪ゴムを親指と人差し指に軽くかける

針を持つときのような姿勢を再現します。 - 輪ゴムをつけたままペンを操作

片手でペンを持ったり持ち替える練習をします。 - 輪ゴムの負荷を調整

輪ゴムを少し強くすると、指先の力加減を鍛えられます。 - 繰り返し練習することで習慣化

5分程度を目安に、毎日続けると安定感が身についてきます。 - リラックスしながら行う

緊張して手が固まらないよう、柔らかい動きを意識しましょう。

これらの練習はどれも自宅で手軽に取り組めるものです。

特別な道具を使わなくても、日々の小さな努力で採血の技術は確実に上達します。

自分のペースで取り組み、少しずつ感覚をつかんでいきましょう。

焦らず続けることが、最終的な成功への一歩になります。

ナースセンターの活用

皆さん、ナースセンターという存在を知っていますか?

私は看護師を始めてしばらくその存在を知りませんでした。。

でも調べてみると、悩める看護師に手厚いサポートを行ってくれているため、活用しない手はないんです。

今から詳しく解説していきますね。

ナースセンターの役割

ナースセンターは、地域の看護師を支援する拠点で、スキルアップや就業サポートなど、さまざまなサポートが受けられます。

研修が少ないクリニックで働く看護師にとって、自力での成長に役立つ場所です。

ナースセンターでできること

- 技術研修の実施:

採血や注射など、手技向上のための実習が定期的に行われます。 - 相談窓口の利用:

仕事の悩みや不安を相談できる専門スタッフが常駐しています。 - 学習資材の提供:

DVDや教材が借りられるセンターもあり、自宅学習にも使えます。

ナースセンターは、技術的な支援だけでなく、心のケアも行っています。一人で悩まず、ぜひ頼ってみてくださいね。

全国のナースセンターのHP

「自分の地域のナースセンターがどこにあるかわからない」という方もいるかもしれません。

実は全国各地に設置されており、誰でも気軽に利用できます。

各地のナースセンターのホームページでは、研修スケジュールや利用方法が確認できます。

まずは、自分の住んでいる地域のセンターを調べてみましょう。

ナースセンターのメリット

- 地域ごとの研修情報を把握できる:

近隣のセンターで自分に合った研修が見つかります。 - オンラインでの申込みも可能:

一部のセンターでは、オンライン研修にも対応しています。 - 自分のペースで参加できる:

日時が合わない場合、次の研修スケジュールもすぐに確認できます。

全国のナースセンターの一覧は、日本看護協会の公式サイトから簡単に見つけられます。

気になる研修があれば、迷わず参加してみてください。一歩踏み出すだけで、今後の成長につながりますよ。

「お住いの都道府県+ナースセンター」の検索で簡単に出てくるので、ぜひチェックしてみてください!

明日からできる改善ステップ

採血がうまくいかず悩むことは誰にでもあります。

でも、明日から取り組める小さなステップを重ねれば、きっと上達の実感が得られます。

焦らず自分のペースで、一歩ずつ前に進んでみましょう。少しずつの改善が、いつか大きな自信に変わります。

毎日ひとつ、小さな目標を立てる

一度に完璧を目指そうとすると、逆に焦ってしまいます。

目標は小さく、達成しやすいものに設定すると続けやすくなります。

- 今日は血管を素早く見つけることに集中する。

- 針の角度を意識して挿入する練習をする。

- 採血がうまくいったときの感覚をメモする。

達成感を味わいながら少しずつ進むことが、技術向上のカギです。

成功体験を記録する

上手くいった場面を記録しておくと、自分の成長を実感でき、モチベーションの維持にもつながります。

失敗に意識が向きがちなときこそ、成功体験に目を向けましょう。

- 成功した手順を具体的にメモ:

「どの角度で刺したか」「どの血管が成功しやすかったか」。 - チェックリスト形式で管理:

毎回の採血で何ができたか確認しましょう。 - 振り返りの時間を作る:

週末に一週間の記録を見返し、次の目標を立てます。

失敗を恐れず、挑戦し続ける

「失敗したらどうしよう…」と不安になる気持ちはわかりますが、失敗は上達への大切なプロセスです。

どんなベテラン看護師も、何度も失敗を重ねて今の技術を身につけています。

- 失敗を「学びのチャンス」と捉える。どこを改善すれば良いかを見つける機会です。

- 周囲と自分を比べない。自分のペースで成長することを大切にしましょう。

- 小さな成功を喜ぶ。「今日は針を安定して持てた」など、小さな進歩も認めましょう。

採血の手順をシミュレーション

実際の場面を想像しながら、手順を頭の中で何度もシミュレーションすることは効果的です。

本番で焦らないためには、事前の準備が欠かせません。

- 朝の通勤時間を活用:頭の中で手順を順番に確認してみましょう。

- 採血器具の準備を実際に行う:手順に慣れることで、本番もスムーズに進みます。

- 何度も反復して体に覚えさせる:自信がつくまで何度も繰り返しましょう。

まとめ

採血がうまくできないと悩むのは、誰にとっても苦しいことです。

しかし、焦らず自分のペースで取り組むことで、確実に技術は向上します。

最初は失敗しても大丈夫です。成功体験を少しずつ積み重ねることで、自信を持てるようになります。

小さな目標を立て、日々の練習を続けることが成長のカギです。

あなたもきっと乗り越えられます。

一歩ずつ前進することで、採血が得意になる日が必ずやってきます。

次は他の記事も読んで、新たな気づきを一緒に見つけていきましょう。あなたの成長を応援しています!